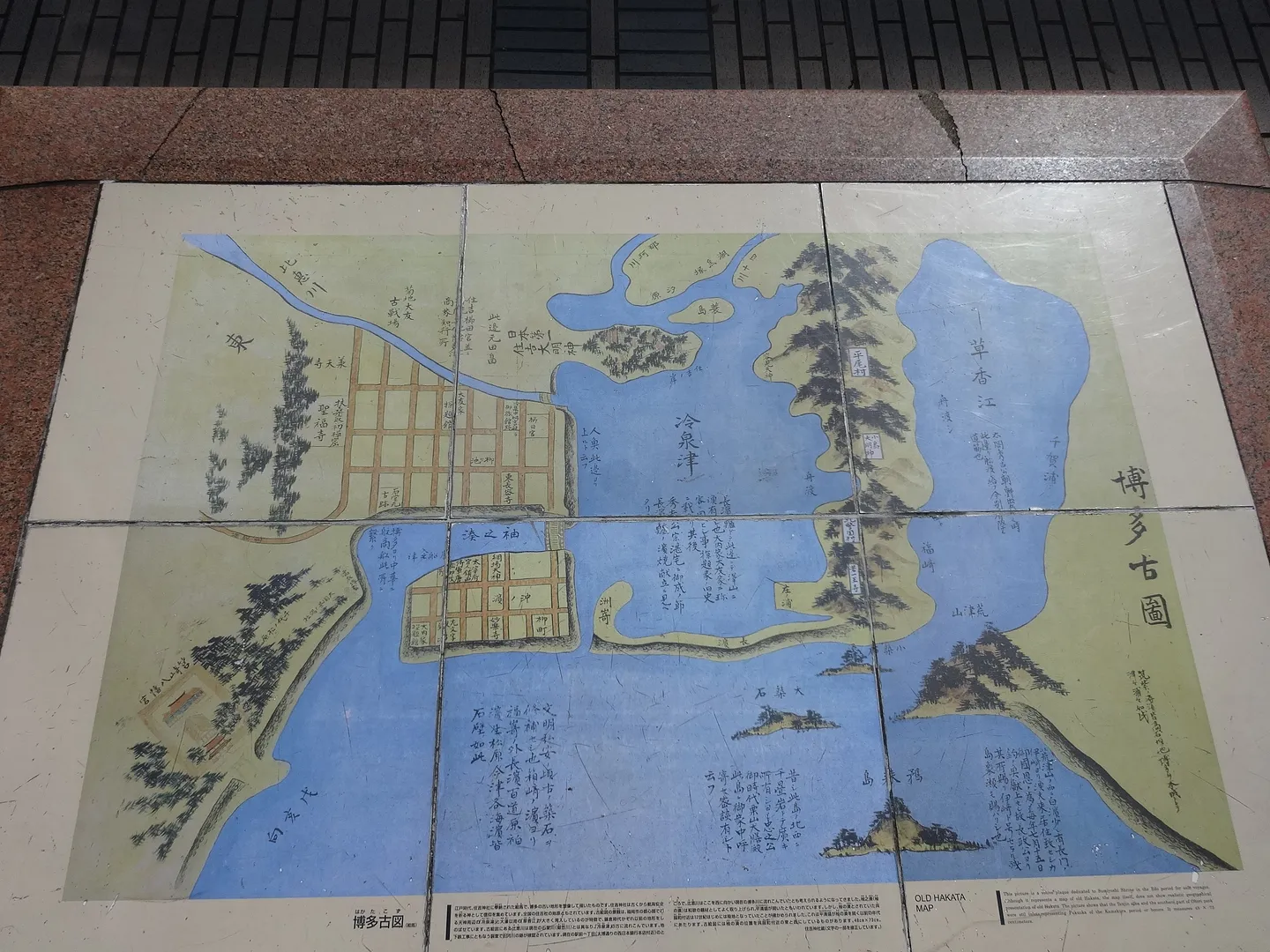

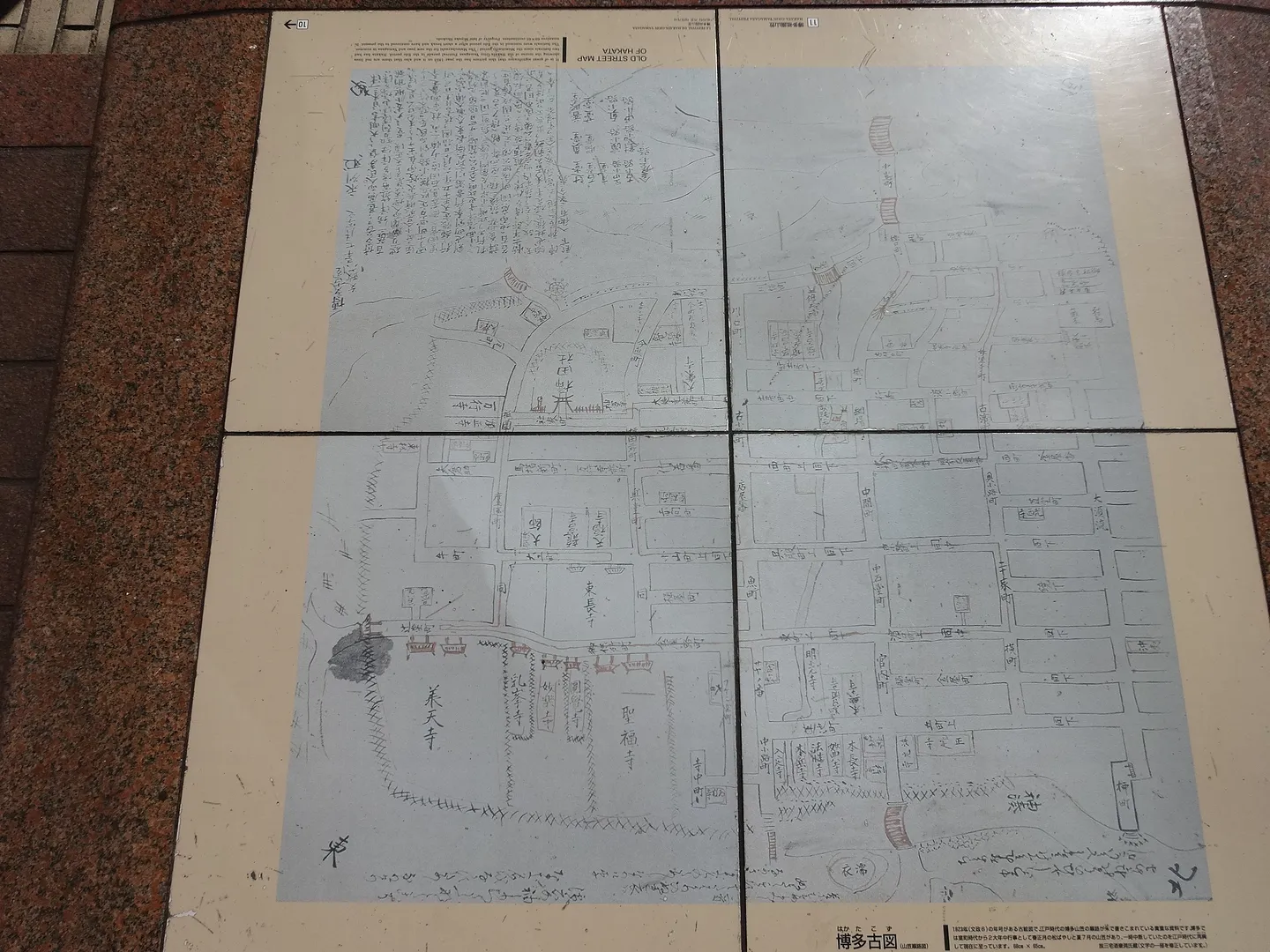

博多古図(はかたこず)

大博通り沿いにある。

散策の途中に見つけてみよう!

散策の途中に見つけてみよう!

1823(文政6)年の地図が大博通りに展示されている。博多古図と呼び、江戸時代の山笠追い山の順路が朱で書かれた貴重なもの。大博通り沿いには、全16ヶ所に歴史散歩ができる展示が続く。

地図の中には、周辺で出土した貿易船の碇石レプリカや古寺秘蔵の絵なども鮮明に描かれていて、当時の博多の様子や、博多の町並みの移り変わりをうかがえる。

基本情報

住所

アクセス

地下鉄呉服町駅から徒歩3分

マップ

近くのイベント

博多人形雛人形展【はかた伝統工芸館】2026年

博多人形雛人形展【はかた伝統工芸館】2026年

2026年2月5日(木曜日)~2月17日(火曜日)10時~18時(入館は17時30分まで)

予約不要

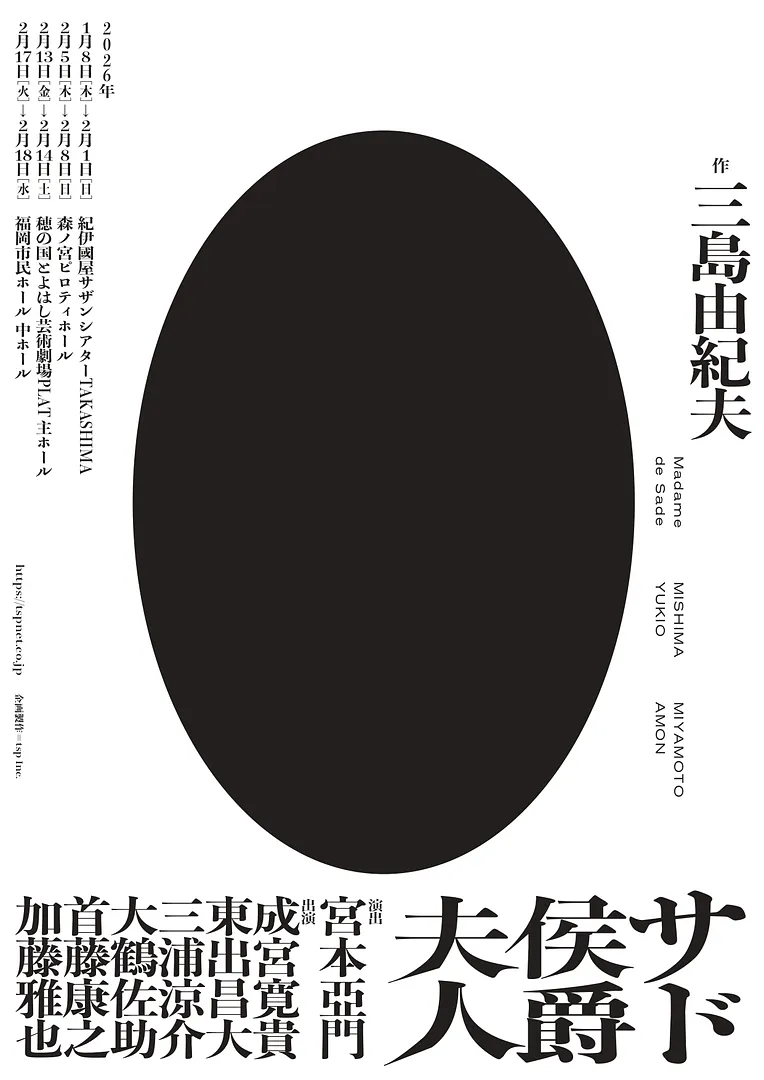

サド侯爵夫人 福岡公演(2026年2月)【福岡市民ホール 中ホール】三島由紀夫の金字塔をオールメールキャストで! 宮本亞門×成宮寛貴 25年ぶりの再タッグで贈るスリリングな会話劇。

サド侯爵夫人 福岡公演(2026年2月)【福岡市民ホール 中ホール】三島由紀夫の金字塔をオールメールキャストで! 宮本亞門×成宮寛貴 25年ぶりの再タッグで贈るスリリングな会話劇。

2026年2月17日(火曜日)18時開演2026年2月18日(水曜日)13時開演

予約必要(当日以前に締切)

六角精児の吞み鉄本線・日本旅 スペシャルライブ&トーク【福岡市民ホール】2026年 ~六角精児バンドの生演奏と、スペシャルゲストの壇蜜と共に振り返る旅の名場面や制作秘話。

六角精児の吞み鉄本線・日本旅 スペシャルライブ&トーク【福岡市民ホール】2026年 ~六角精児バンドの生演奏と、スペシャルゲストの壇蜜と共に振り返る旅の名場面や制作秘話。

2026年3月19日(木曜日)開場:17時30分/開演:18時30分

予約必要(当日以前に締切)

KYUSHU LOVERS MARKET(九州ラバーズマーケット)vol.4【JR博多駅前広場】 ~6日間にわたり延べ約240店舗の生産者が九州中から集結!

KYUSHU LOVERS MARKET(九州ラバーズマーケット)vol.4【JR博多駅前広場】 ~6日間にわたり延べ約240店舗の生産者が九州中から集結!

2026年2月18日(水曜日)~2月23日(月曜日・祝日)11時~19時(※最終日(2月23日)は18時まで)

予約不要

KYUSHU LOVERS MARKET(九州ラバーズマーケット)vol.4【JR博多駅前広場】 ~6日間にわたり延べ約240店舗の生産者が九州中から集結!

KYUSHU LOVERS MARKET(九州ラバーズマーケット)vol.4【JR博多駅前広場】 ~6日間にわたり延べ約240店舗の生産者が九州中から集結!

2026年2月18日(水曜日)~2月23日(月曜日・祝日)11時~19時(※最終日(2月23日)は18時まで)

予約不要

令和8年3月22日(日) ①10時~ ②14時~ 各回30分程度

予約不要

かき小屋 in ベイサイド 2025年‐2026年【ベイサイドプレイス博多】天神・博多からもすぐの港に牡蠣を食べに行こう!

かき小屋 in ベイサイド 2025年‐2026年【ベイサイドプレイス博多】天神・博多からもすぐの港に牡蠣を食べに行こう!

2025年10月31日(金曜日)~ 2026年3月1日(日曜日)※1月1日・1月2日は休業日11時~22時(ラストオーダー:21時30分)

予約不要

大濠公園能楽堂で幻想的な灯りに包まれて名曲を聴く夜「Candlelight: 久石譲の音楽の世界」

大濠公園能楽堂で幻想的な灯りに包まれて名曲を聴く夜「Candlelight: 久石譲の音楽の世界」

2026年2月7日(土曜日) 1回目:15:00開場/15:30開演 2回目:17:15開場 /17:45開演

予約不要

福マルシェ@鳥飼八幡宮 2月8日開催!【鳥飼八幡宮】2026年 ~採れたて冬野菜を楽しもう!イチゴに鳥飼初のキンパも!

福マルシェ@鳥飼八幡宮 2月8日開催!【鳥飼八幡宮】2026年 ~採れたて冬野菜を楽しもう!イチゴに鳥飼初のキンパも!

2026年2月8日(日曜日)9時30分~14時※小雨決行・荒天中止

予約不要

第15回 さくら薬局みずほPayPayドームリレーマラソン 2026【みずほPayPayドーム福岡】 ~今年は新種目や特別企画の新プランも登場!晴れたら「ルーフオープン」も実施予定!

第15回 さくら薬局みずほPayPayドームリレーマラソン 2026【みずほPayPayドーム福岡】 ~今年は新種目や特別企画の新プランも登場!晴れたら「ルーフオープン」も実施予定!

開催日:2026年5月16日(土曜日)※種目によってスタート時間が異なります。※開催当日のスケジュール等詳細については大会公式サイトをご覧ください。※エントリー好評受付中 申込締切日:最長2026年4月21日(火曜日)※参加申込窓口により異なります。

予約必要(当日以前に締切)

近くのおすすめスポット

このページを見ている人はこちらのページも見ています

pr