幻住庵

延元元年(1336年)の創建で、無隠元晦(むいんげんかい)により開山されました。以前は、那珂郡馬出(まいだし)村(現在の東区馬出)にありましたが、天正年間(1573年-1591年)に兵火にかかり焼失。正保3年(1646年)、博多の豪商大賀宗九(おおがそうく)の息子宗伯(そうはく)が、現在地に再建しました。墓所には、宗九・宗伯父子の墓があります。また、文化・文政年間(1804年-1830年)には、聖福寺の名僧仙厓和尚(せんがいおしょう)が、庵内の虚白院にて静かに余生を過ごしました。

※本庵は、拝観できません。

基本情報

マップ

近くのイベント

2026年3月5日(木曜日)~3月10日(火曜日)10時~18時(入館は17時30分まで)最終日は17時まで

予約不要

KYUSHU LOVERS MARKET(九州ラバーズマーケット)vol.4【JR博多駅前広場】 ~6日間にわたり延べ約240店舗の生産者が九州中から集結!

KYUSHU LOVERS MARKET(九州ラバーズマーケット)vol.4【JR博多駅前広場】 ~6日間にわたり延べ約240店舗の生産者が九州中から集結!

2026年2月18日(水曜日)~2月23日(月曜日・祝日)11時~19時(※最終日(2月23日)は18時まで)

予約不要

KYUSHU LOVERS MARKET(九州ラバーズマーケット)vol.4【JR博多駅前広場】 ~6日間にわたり延べ約240店舗の生産者が九州中から集結!

KYUSHU LOVERS MARKET(九州ラバーズマーケット)vol.4【JR博多駅前広場】 ~6日間にわたり延べ約240店舗の生産者が九州中から集結!

2026年2月18日(水曜日)~2月23日(月曜日・祝日)11時~19時(※最終日(2月23日)は18時まで)

予約不要

全国大会金賞受賞バンドが送る熱い夜!日本経済大学吹奏楽部 第5回定期演奏会

全国大会金賞受賞バンドが送る熱い夜!日本経済大学吹奏楽部 第5回定期演奏会

2026年2月21日(土曜日)17:30開場/18:15 オープニングアクト開/20:30終演予定

予約不要

令和8年3月22日(日) ①10時~ ②14時~ 各回30分程度

予約不要

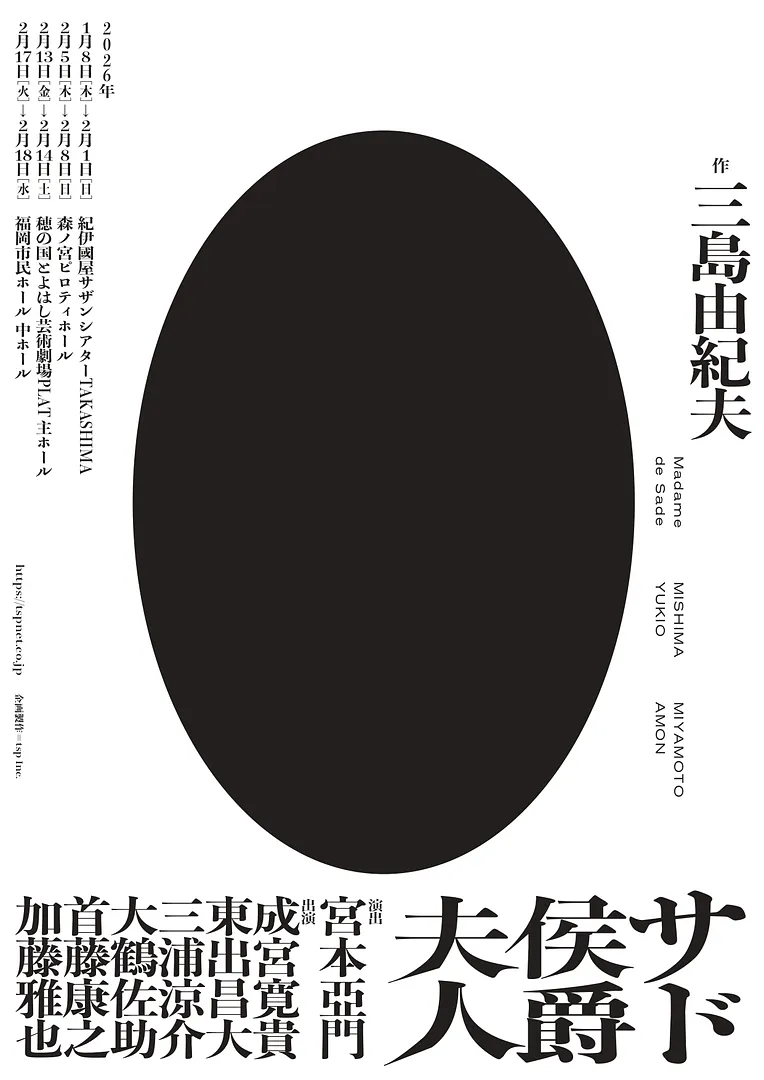

サド侯爵夫人 福岡公演(2026年2月)【福岡市民ホール 中ホール】三島由紀夫の金字塔をオールメールキャストで! 宮本亞門×成宮寛貴 25年ぶりの再タッグで贈るスリリングな会話劇。

サド侯爵夫人 福岡公演(2026年2月)【福岡市民ホール 中ホール】三島由紀夫の金字塔をオールメールキャストで! 宮本亞門×成宮寛貴 25年ぶりの再タッグで贈るスリリングな会話劇。

2026年2月17日(火曜日)18時開演2026年2月18日(水曜日)13時開演

予約必要(当日以前に締切)

六角精児の吞み鉄本線・日本旅 スペシャルライブ&トーク【福岡市民ホール】2026年 ~六角精児バンドの生演奏と、スペシャルゲストの壇蜜と共に振り返る旅の名場面や制作秘話。

六角精児の吞み鉄本線・日本旅 スペシャルライブ&トーク【福岡市民ホール】2026年 ~六角精児バンドの生演奏と、スペシャルゲストの壇蜜と共に振り返る旅の名場面や制作秘話。

2026年3月19日(木曜日)開場:17時30分/開演:18時30分

予約必要(当日以前に締切)

かき小屋 in ベイサイド 2025年‐2026年【ベイサイドプレイス博多】天神・博多からもすぐの港に牡蠣を食べに行こう!

かき小屋 in ベイサイド 2025年‐2026年【ベイサイドプレイス博多】天神・博多からもすぐの港に牡蠣を食べに行こう!

2025年10月31日(金曜日)~ 2026年3月1日(日曜日)※1月1日・1月2日は休業日11時~22時(ラストオーダー:21時30分)

予約不要

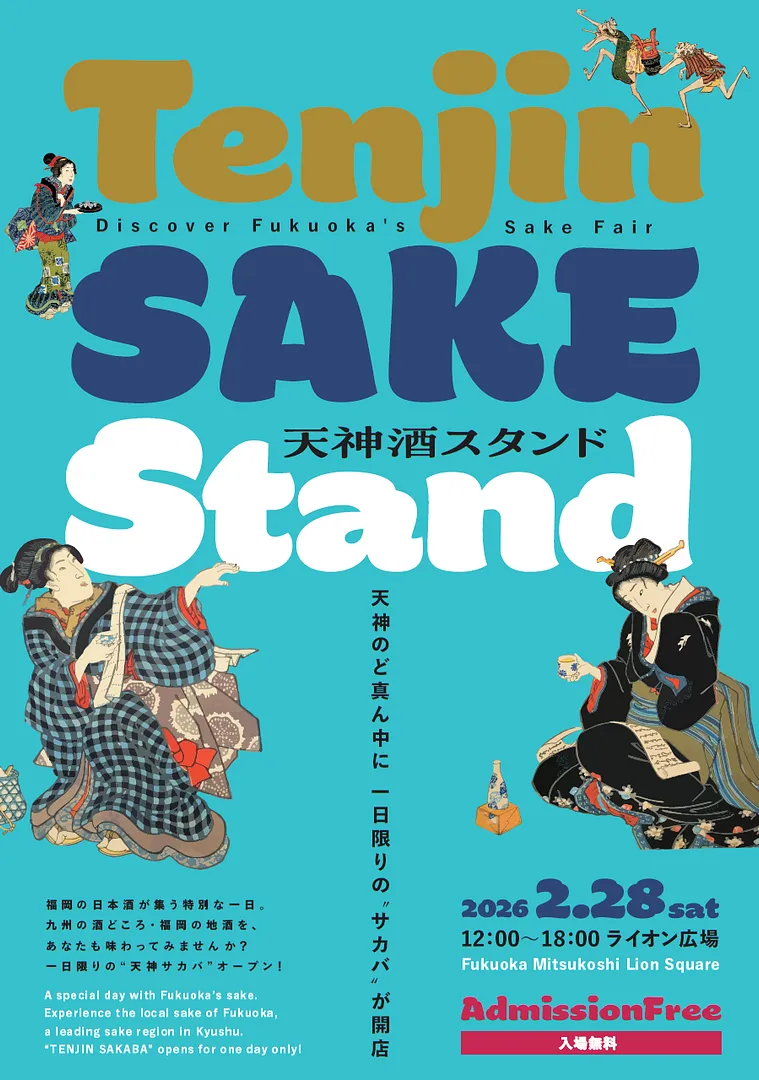

Discover Fukuoka‘s Sake Fair 天神酒スタンド【福岡三越ライオン広場】2026年 ~天神のど真ん中に一日限りの“サカバ”が開店!

Discover Fukuoka‘s Sake Fair 天神酒スタンド【福岡三越ライオン広場】2026年 ~天神のど真ん中に一日限りの“サカバ”が開店!

2026年2月28日(土曜日)12時~18時

予約不要

「Fukuoka Coffee Suntour(福岡コーヒーサンツアー)」【大濠・舞鶴エリア】2026年 ~「同じ豆から、無限の一杯を。」をコンセプトに大濠・舞鶴エリアを巡ってコーヒーの奥深さを堪能するイベント!

「Fukuoka Coffee Suntour(福岡コーヒーサンツアー)」【大濠・舞鶴エリア】2026年 ~「同じ豆から、無限の一杯を。」をコンセプトに大濠・舞鶴エリアを巡ってコーヒーの奥深さを堪能するイベント!

2026年2月10日(火曜日)~2月23日(月曜日) ※営業時間は店舗により異なります。各店舗のInstagram、公式サイト等からご確認ください。

予約不要

近くのおすすめスポット

このページを見ている人はこちらのページも見ています

pr