観光・体験

Sightseeing & Activity

文永11(1274)年10月、高麗軍を主力とする元軍は今津から百道原に上陸し、祖原、鳥飼、赤坂の一帯は戦闘の場となった。少弐景資、肥後の菊池次郎武房、竹崎五郎季長らがこれを迎え討ち、勝敗が決しないまま元軍は船に引き上げた(文永の役)。この時の激戦の場のひとつとなったのが祖原山(標高33m)。360度の眺望がきく山頂の北側下に記念碑が建っている。

聖武天皇の頃(724~749)、筑前国司・佐野近世の娘は継母に無実の罪を着せられ、近世の手によって殺された。これが「濡れ衣」の由来となった出来事である。ここはその娘を供養した塚と伝えられている。高さ165cm、玄武岩製の板碑と呼ばれる中世特有の石造物で、康永3年(1344)に建立。正面の太く刻まれた3つの梵字は上が大日如来、右下が宝幢如来、左下が天鼓雷音如来を表現している。東には国道を隔てて...

曹洞宗補陀山興宗寺の境内、右側丘陵の半腹に南向きに位置している円墳。墳丘の推定直径は約20mで、石室は複室構造の横穴式。古墳時代後期のものとされている。石室内の奥の間の正面には阿弥陀、左右には観音、勢至両菩薩が彫られている。作者・製作時期は不明だが、その形態から穴観音と呼ばれて信仰されている。

神功皇后が新羅から凱旋し,姪浜に上陸され鳥飼村平山という場所に着かれた。鳥飼村の人々は皇后を厚くもてなした。また、皇后は胎内の皇子(後の応神天皇)の将来を祝い、この地に泊まって近臣たちにも杯を振る舞ったという伝説から、子供の成長を助ける子安のご利益があるとされている。その後、村ではこの地に社を建てて、『若八幡』と名付けて奉拝したのが鳥飼八幡宮の起源とされている。

東区、糟屋郡新宮町、久山町の境にある立花山(標高367m)に築かれた南北朝~戦国時代の山城。豊後・大友氏の拠点で、元徳2年(1330)に大友(立花)貞載が築城した。7世の鑑載が大友宗麟に背いたため、戸次鑑連(道雪)がこれを攻めて入城し、立花氏を称するようになった。天正14年(1586)、その子の統虎(宗茂)は九州征覇のために北上して来た島津氏とここで戦い守り抜き、のちに豊臣秀吉から柳川の城主...

長垂海岸から小戸海岸にかけての約2.5kmにわたる元寇防塁。発掘調査により、防塁は海への傾斜面に幅1〜1.5m、高さ1.8mに石を積み上げ、その後ろを粘土で補強していたことがわかっている。 『蒙古襲来絵詞』の、肥後の御家人竹崎李長が防塁の前を馬上で進む場面は、この生の松原の情景。現在、防塁の一部は整備され、見学することができる。

明治32年、博多誓文晴(払)の創始者漬物屋 八尋利兵衛(やひろりへい)が住吉から中洲付近まで開発し、遊園地「向島」を開園した。

その開園記念に建設された灯籠で、昭和29年清流(せいりゅう)公園内に移された。灯籠には商屋の家号が刻まれていて、当時の博多経済界を知る上で貴重な民俗資料である。

日宋貿易で活躍した謝国明は宋出身の帰化人で、櫛田神社周辺に住んでいた。また、小呂島を領有し、「船頭」「綱首」と呼ばれていたところから、船頭を兼ねた資産家の商人だったとみられる。仁治3年(1242年)に承天寺を創建し、宋から帰国した聖一国師(円爾弁円)を迎え開山した。御笠橋手前、クスノキの大木の梢の下に、謝国明の墓と事跡を記した碑が建っている。

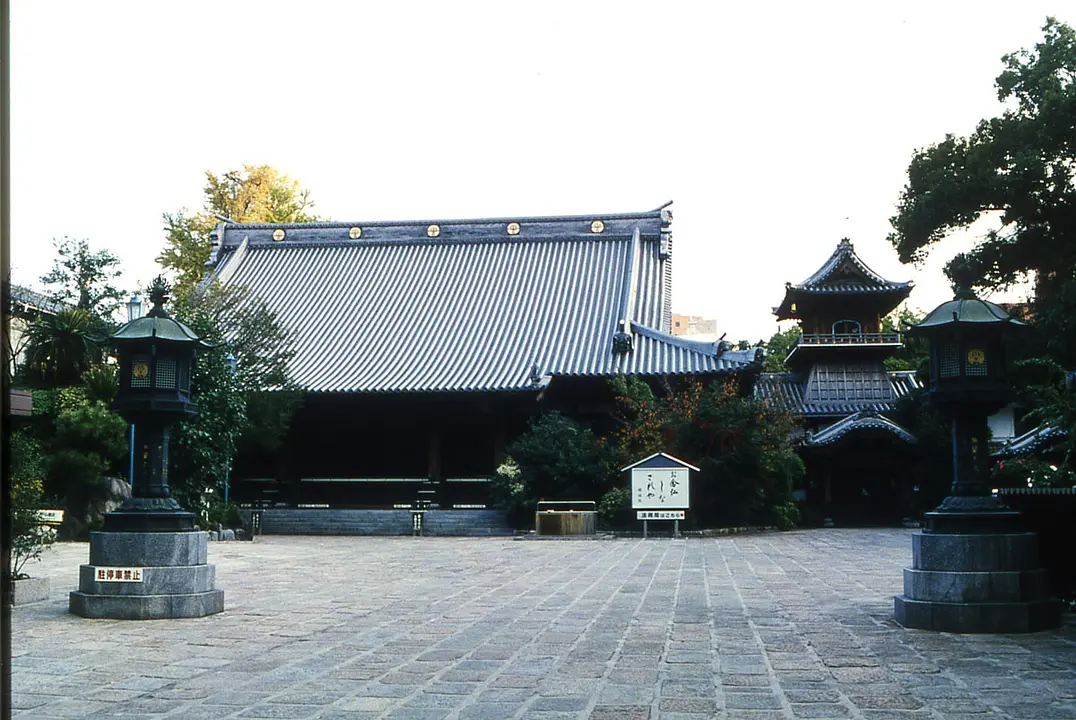

黒田家の菩提寺であった崇福寺境内の西北に接して所在する歴代の墓所。藩祖・黒田如水、初代・長政、四代・綱政、六代・継高、七代・治之、九代・斉隆の歴代藩主とその一族、また直方藩主などを中心に祀っています。昭和25年(1950)に改葬工事が行なわれ、二十数基あった石塔は如水などの一部を除き廃されました。現在は12基の石塔が残されています。福岡藩の歴史遺産として、大変価値の高い市指定の史跡です。

...

交通の便が良く、町の中心に位置する文化施設として、生涯学習の“場”を開き『ゆとりある生活空間都市かすや』を創造し、必要な資料や情報を提供することを目的としています。歴史資料館には、復元作業室の公開や、地域の考古遺物や民族資料の紹介をおこなっています。

旧早良郡7ヵ村の惣社で、祭神は品陀和気命・伊弉冉尊・玉依毘賣命を祀っている。かつては上宮・中宮・下宮があり、飯盛山全体が神域だった。上宮跡の山頂は永久2年(1144)の瓦経の出土地で、鎌倉時代には300有余町の社領を領し、南北朝時代にはそれぞれの拠点となり飯盛山合戦が行なわれた。本殿(市指定文化財)は慶安3年(1650)に建立。南北朝時代の宋風の石造狛犬(県指定文化財)、飯盛神社文書(市指定...

JR奈多駅の北側の松林に囲まれた砂丘上に鎮座。祭神は火明神や豊玉姫神などで、農業と漁業の神として信仰されている。一の鳥居をくぐった右手に建つ志式座(市指定文化財)は、間口16.3m、奥行5.27mの桟瓦葺切妻平入の建物で、舞台の下手には7.22mの花道が常設され、現在も神社の祭りで使用されている。11月19日(旧暦10月19日)の秋大祭には、県指定無形民俗文化財の「早魚(はやま)行事」が奉納...