観光・体験

Sightseeing & Activity

近年の発掘調査で新たに発見された防塁で,博多の元寇防塁と推定されています。展示室があり,見学することができます。

※問合先:福岡市経済観光文化局文化財活用課 092-711-4666

天明4年(1784)、福岡城下に創設された藩校・修猷館の跡。福岡城表御門の上ノ橋前に設立。初代館長は貝原益軒の高弟・竹田定直の孫である定良。徂徠学派・亀井南冥館長の西学問所(甘棠館)とは対照的に、朱子学派の厳格な学風を重んじた。西学問所の廃校後は藩士教育の中心機関となり、憲法起草にあたった金子堅太郎、三井の団琢磨、早良区重留に私塾と実験農場を兼ねた勧農社を主宰した林遠里など、幾多の人材を輩出した。

花崗岩製で、高さ4.2mの九重の石塔。鎌倉末期に造られたものと推定。基礎は盤状方石、塔身は高さ・幅ともに50cmの立方体で、四方に如来像を浅い花頭形龕中に浮彫している。鎌倉時代に主君の奸計にかかって箱崎松原で自害したという、悲劇の主人公・米一丸の供養のために建てられたとされる。県指定文化財。

5世紀後半に造られたとされる、墳長27mの小型の横穴式前方後円墳。墳丘は二段築成で、須恵器、土師器などのほかに鉄斧、鉄刀子、鞍金具、ガラス製管玉などが出土した。昭和63年に発掘調査が行われたのち、埋め戻され、現在は公園となって、子どもたちの遊び場となっている。入口には説明板が設置されている。

国指定特別史跡に指定されています。町の北西部に位置し、3世紀後半に築かれた郡内最古で最大の前方後円墳(全長約54m、後円部径約34m、前方部長20mで前方部2段築成、後円部3段築成)で、邪馬台国時代の不彌国(ふみこく)の王墓ではないかともいわれています。

藍の家は、千軒民俗館として、案内やイベントを行っている。

防火のための壁「うだつ」が上方だけにある「そでうだつ」には、建築主「上妻善兵衛」の「上」「善」の字が刻まれている。

柱は虫害に遭わないように海水につける処理が行われた「塩木」である。

明治34年(1901年)に建築。

平成6年に当時の津屋崎町に寄贈。

平成19年に国の登録有形文化財に登録。

平成27年放送のNHK地域ドラマ「ここにある...

貝塚駅の南南東約300m、JR鹿児島本線を挟み、東西にある元寇防塁。箱崎地区は薩摩藩が分担して防塁を築いたという記録があり、現在は一部土塁状の高まりが残っている。平成5年に試掘調査を行った際は、防塁構築石材が出土した。東側の多々良川河口には乱杭を打ったといわれている。線路西側の地蔵松原公園に説明板が建っている。

国指定史跡・五郎山古墳を有する公園。歴史性や郷土性を強調し、豊富な自然樹木を活かしてつくられた。水辺の広場、林の広場、遊びの広場、桜の広場など特色あるゾーンが広がる。野外実習教育にも活用されている。

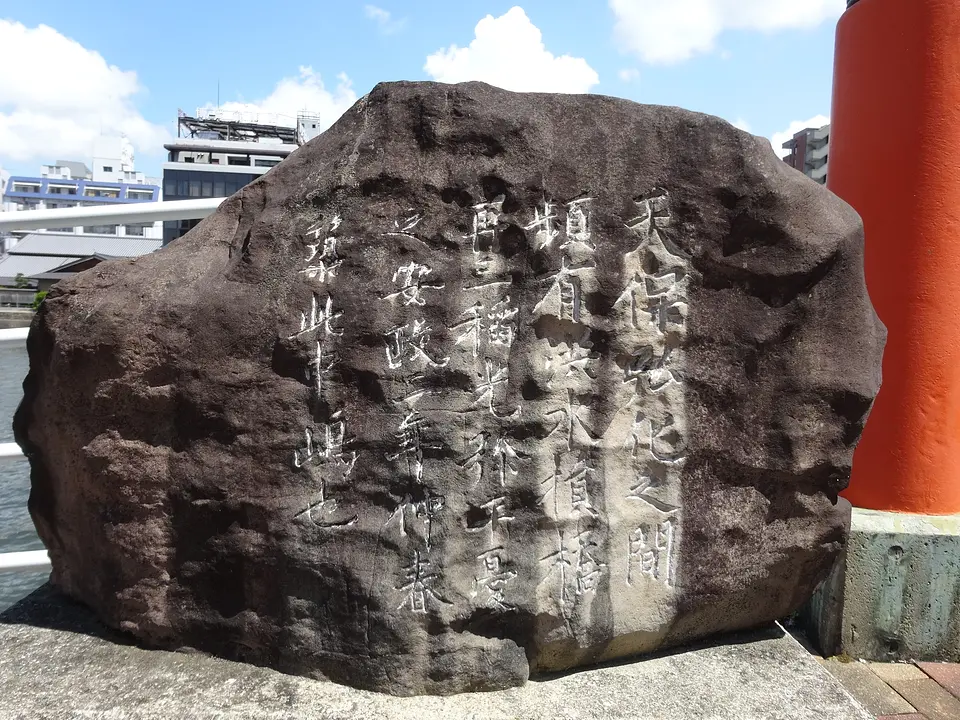

那珂川にかかる住吉の参宮橋は、洪水のたびに流失していた。春吉に住む稲光弥平は橋が流される原因を究明して、安政2年(1855)川の中央に人工島を築き、橋をかけて流出を防いだ。この石碑は、昭和6年にその功績を末永く顕彰するため設置されたものである。

JR奈多駅の北側の松林に囲まれた砂丘上に鎮座。祭神は火明神や豊玉姫神などで、農業と漁業の神として信仰されている。一の鳥居をくぐった右手に建つ志式座(市指定文化財)は、間口16.3m、奥行5.27mの桟瓦葺切妻平入の建物で、舞台の下手には7.22mの花道が常設され、現在も神社の祭りで使用されている。11月19日(旧暦10月19日)の秋大祭には、県指定無形民俗文化財の「早魚(はやま)行事」が奉納...

墳長85m、高さ8mの前方後円墳。高祖山から北にのびる丘陵端にある。墳丘斜面には葺石があり、墳頂部と段テラスの三段に円筒埴輪がめぐっていて、石室内からは鏡や匂玉、鉄刀などの副葬品が出土した。5世紀前半の築造で、今宿平野のみならず糸島平野全体を掌握した首長の墓と考えられている。国指定史跡。

カラフルで独特な意匠、大きな目の動物のパブリックアートを手がけることで知られる、台湾の作家の作品です。通称「クリスタルの泉」に棲み、キャナルシティ博多の水を永遠に美しく保ち、人々に幸福をもたらす不思議な力を持つラッキーフロッグだといわれています。ぜひ、そのご利益にあやかりたいですね。

道沿いに突如、姿を現すピンクのプードル! 丸みを帯びたフォルムは、まるで大きなバルーンアートのようです。作者の申明銀さんは、犬のシルエットをモチーフにしたカラフルなペインティングや彫刻作品、犬のおもちゃを連れての散歩パフォーマンス、犬のぬいぐるみを使って世界各都市の旅写真を撮る作品など、一貫して「犬」をテーマにした作品を発表する韓国出身の現代美術家です。表情はなく、つるんとした無機質な表面で...

福岡市博物館は1990年の開館に先立って、1989年に開催されたアジア太平洋博覧会のテーマ館としても利用されました。正面ゲートと博物館の間には広い池があり、そのスケール感といったら!

そんな場所に負けず劣らず、堂々たる存在感を放つ4体のブロンズ像。高さ3.75メートル、重さ1トンのこの巨人たちは、フランス近代彫刻の巨匠エミール・アントワーヌ・ブールデルさんの手によるもので、1918〜22年...

玄界灘に浮かぶ周囲3.8kmの姫島は、明治維新の歴史を陰で支えた尼僧、野村望東尼の流刑地として知られている。

その時の獄舎を復元し御堂として祭り、側には波乱の生涯を偲ぶ顕彰碑も建っている。

江戸時代、異国船監視の遠見番所が置かれ、海上交通の要所になっていた鎮山は、遊歩道も整備され、登山を楽しむことができる。