観光・体験

Sightseeing & Activity

旧志免鉱業所竪坑櫓は、かつて炭鉱として志免町が栄えてきた証であり、炭鉱閉山後、現在に至るまで志免町のランドマークとなっています。この竪坑櫓は近代の鉄筋コンクリート構造物の中で、わが国有数の高さを誇り、建設技術史上価値が高いことから、平成21年12月8日に国の重要文化財(建造物)に指定されました。鉄筋コンクリート製、47.6mの高さがあり、昭和18年に第四海軍燃料廠により建造されました。

町民の健康づくりに積極的に取り組んでいる久山町が、近隣公園として整備したもの。3カ所ある多目的広場は野球、ソフトボール、運動会などのスポーツやレクリエーションなどに利用される。地域住民の憩いの場。

志賀島といえば金印発見の地。「休暇村志賀島」の敷地内にある「志賀島ビジターセンター」では、金印の模型などの考古資料をはじめとし、志賀島の歴史、自然、生き物を紹介。島の木の実などを使ってものづくりを体験できるワークスペースも。志賀島に遊びに行ったらぜひ立ち寄ってみよう。

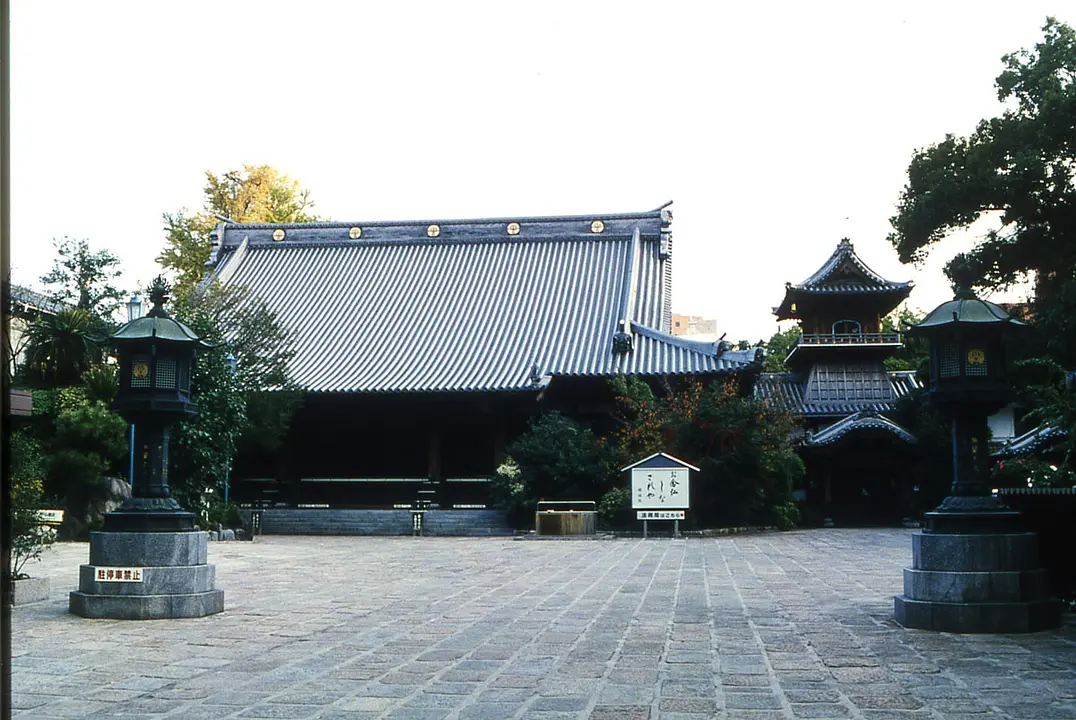

祭神は海洋の神である、底津綿津見神・仲津綿津見神・表津綿津見神。この地は海人を統率した古代の有力氏族・阿曇氏発祥の地です。神社内の万葉歌碑にも詠まれたように、古来より海上の守護神として崇拝されてきました。神社には国指定重要文化財の朝鮮製鍍金鐘、県指定文化財の細形銅剣鋳型を所蔵し、境内には石造宝篋印塔があります。また、歩射祭、山誉祭、神幸神事は、県の無形民俗文化財に指定されています。

東区、糟屋郡新宮町、久山町の境にある立花山(標高367m)に築かれた南北朝~戦国時代の山城。豊後・大友氏の拠点で、元徳2年(1330)に大友(立花)貞載が築城した。7世の鑑載が大友宗麟に背いたため、戸次鑑連(道雪)がこれを攻めて入城し、立花氏を称するようになった。天正14年(1586)、その子の統虎(宗茂)は九州征覇のために北上して来た島津氏とここで戦い守り抜き、のちに豊臣秀吉から柳川の城主...

文永11(1274)年10月、高麗軍を主力とする元軍は今津から百道原に上陸し、祖原、鳥飼、赤坂の一帯は戦闘の場となった。少弐景資、肥後の菊池次郎武房、竹崎五郎季長らがこれを迎え討ち、勝敗が決しないまま元軍は船に引き上げた(文永の役)。この時の激戦の場のひとつとなったのが祖原山(標高33m)。360度の眺望がきく山頂の北側下に記念碑が建っている。

明治32年、博多誓文晴(払)の創始者漬物屋 八尋利兵衛(やひろりへい)が住吉から中洲付近まで開発し、遊園地「向島」を開園した。

その開園記念に建設された灯籠で、昭和29年清流(せいりゅう)公園内に移された。灯籠には商屋の家号が刻まれていて、当時の博多経済界を知る上で貴重な民俗資料である。

ヤフオク!ドーム約4個分の広大な敷地には、体験学習施設「ぐりんぐりん」や、修景池(しゅうけいいけ)、自由に思いっきり遊んでいただける大小2つの多目的広場、こどもの広場には大規模複合遊具「BIG TREE」があり、大きなローラー滑り台をはじめ形の異なる4つの滑り台や吊り橋、らせん階段などの機能が満載です。

遊具周りの床は弾力性のあるゴムの舗装になっているので安心です。

公園南側には、福岡市...

ヴィヴィッドな色彩が青空にとても映えます。パリ生まれの現代フランスを代表する美術作家である作者は、風変わりでユニークな作風で人気を博し、世界各地の広場などに作品が設置されています。

この彫刻は、頭が鷲で身体が人間の姿をした古代エジプトの天空神・太陽神である「ホルス」と、愛を司る神「キューピッド」を合体させたものだそう。翼を大きく広げ、愛を空から受け止めているのでしょうか、あるいは愛を空へと放...

若杉山の山ろくに広がり、春には3万本のつつじが咲き乱れる名所で、季節ごとに桜、菖蒲、アジサイ、紅葉など四季折々の自然が楽しめます。眼下には福岡市、博多湾を望む一大パノラマが広がります。カンラン岩の巨石群がゴロゴロと積み重なった天然のロックガーデンは見ものです。