【歴史ミステリー】幻の鴻臚館 遺跡が語る真実

更新日:

みなさんは、鴻臚館(こうろかん)という名前を聞いたことがありますか?福岡城と同じ舞鶴公園にある国の史跡です。

1000年以上前に存在した鴻臚館は、日本へ来た外国人を接待する施設であり、海外との交流拠点でもありました。しかし11世紀頃に歴史の舞台から姿を消し、その所在は長い間わからなくなっていました。

そんな幻の存在だった鴻臚館。近年の考古学の調査・研究によってその場所が判明し、どのような大きさの建物だったのか、どのような物が使われていたのか、またそこで過ごした人々がどのようなものを食べていたのかということまでわかってきました。今回は、考古学が当てた新たな光によってその姿をあらわした鴻臚館を紹介します。

幻になった鴻臚館

福岡市博物館所蔵

福岡市博物館所蔵

鴻臚館は、平安時代に設置された日本の重要な外交施設です。奈良時代以前から同じ場所にあった筑紫館(つくしのむろつみ)を前身としています。

唐や新羅(しらぎ)などからの使節を迎える迎賓館として機能し、海外へ派遣される国使や留学僧の宿泊所としても利用されました。

同様の施設は、京都(平安京)・大阪(難波)にもありましたが、遺跡が確認され、国指定の史跡となっているのは福岡の鴻臚館のみです。

400年の長きにわたり、その役割を果たしてきた鴻臚館ですが、11世紀の放火事件以降、歴史上から姿を消してしまいます。

火事の後は実質的な機能を失ったと考えられ、交易拠点としての役割は博多に移ります。

人々の記憶から消えてしまった鴻臚館。その所在は、長らく不明とされてきました。

鴻臚館の「発見」

歴史からその姿を消した鴻臚館。いったい誰がどうやって発見したのでしょうか。

きっかけは、今から100年以上前の大正時代。

九州帝国大学の医学部教授であり考古学者でもあった中山平次郎博士の研究によるものでした。

江戸時代以降、鴻臚館の位置は現在の博多区下呉服町付近にあると考えられていましたが、中山博士はその説に疑問を抱きます。

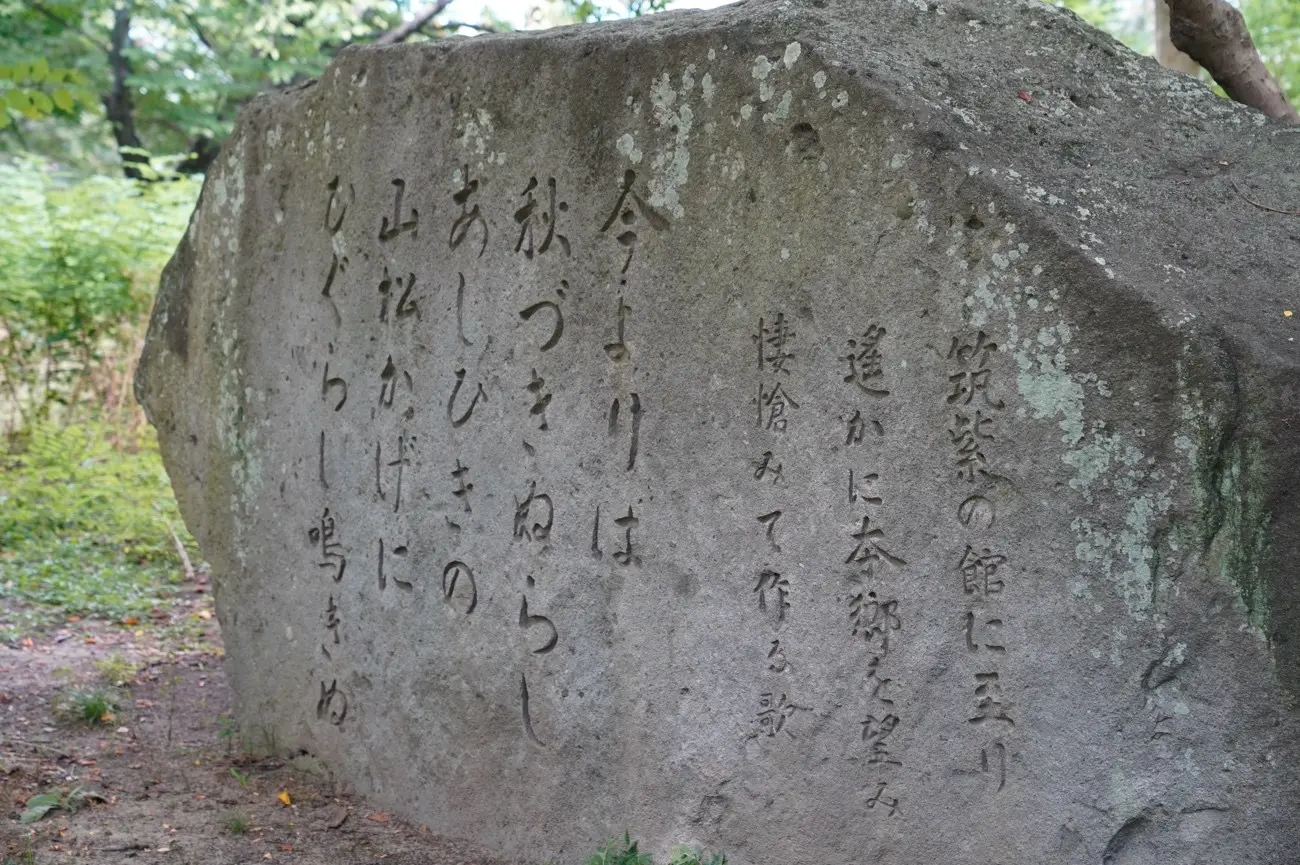

博士が注目したのは、古代の人々が詠んだ万葉歌です。

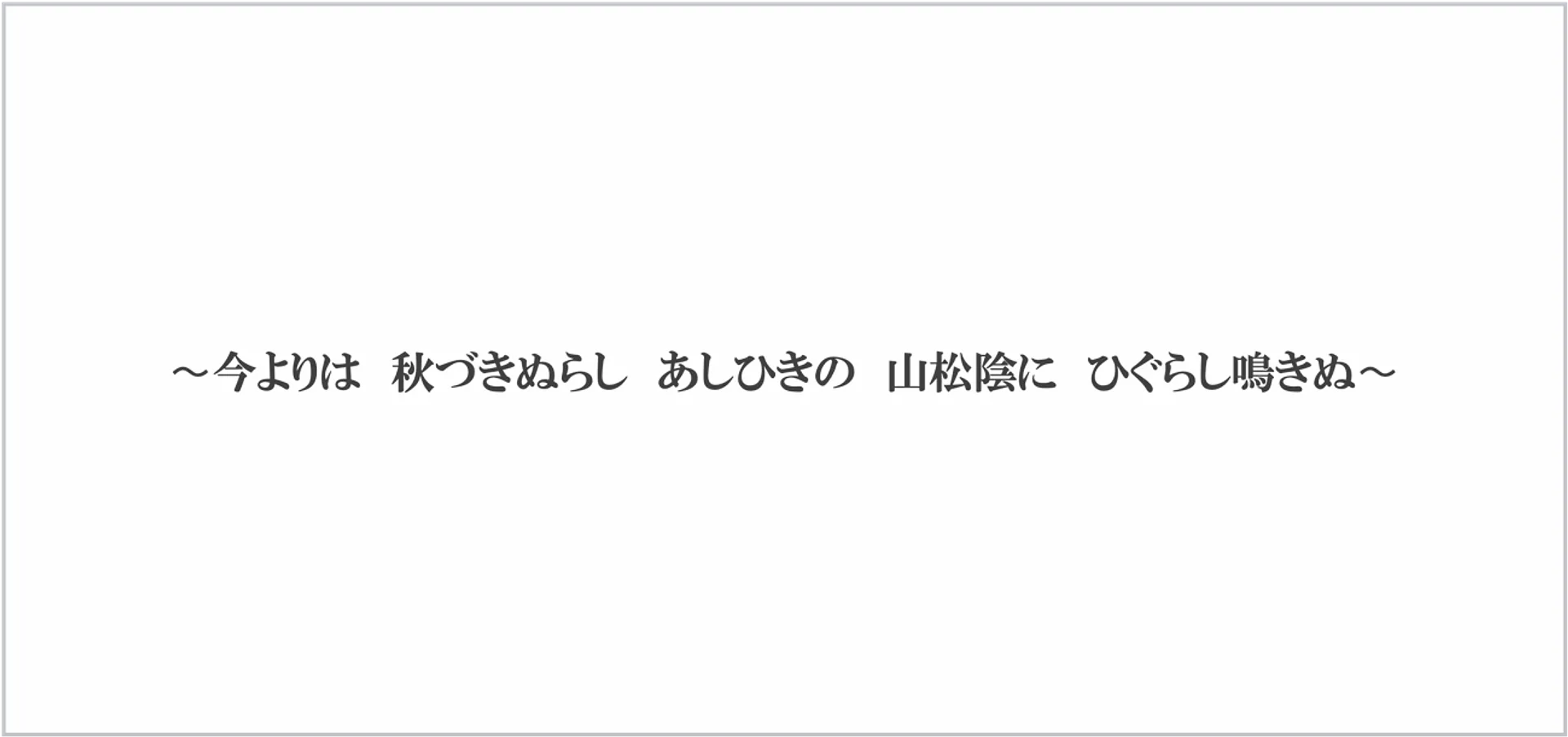

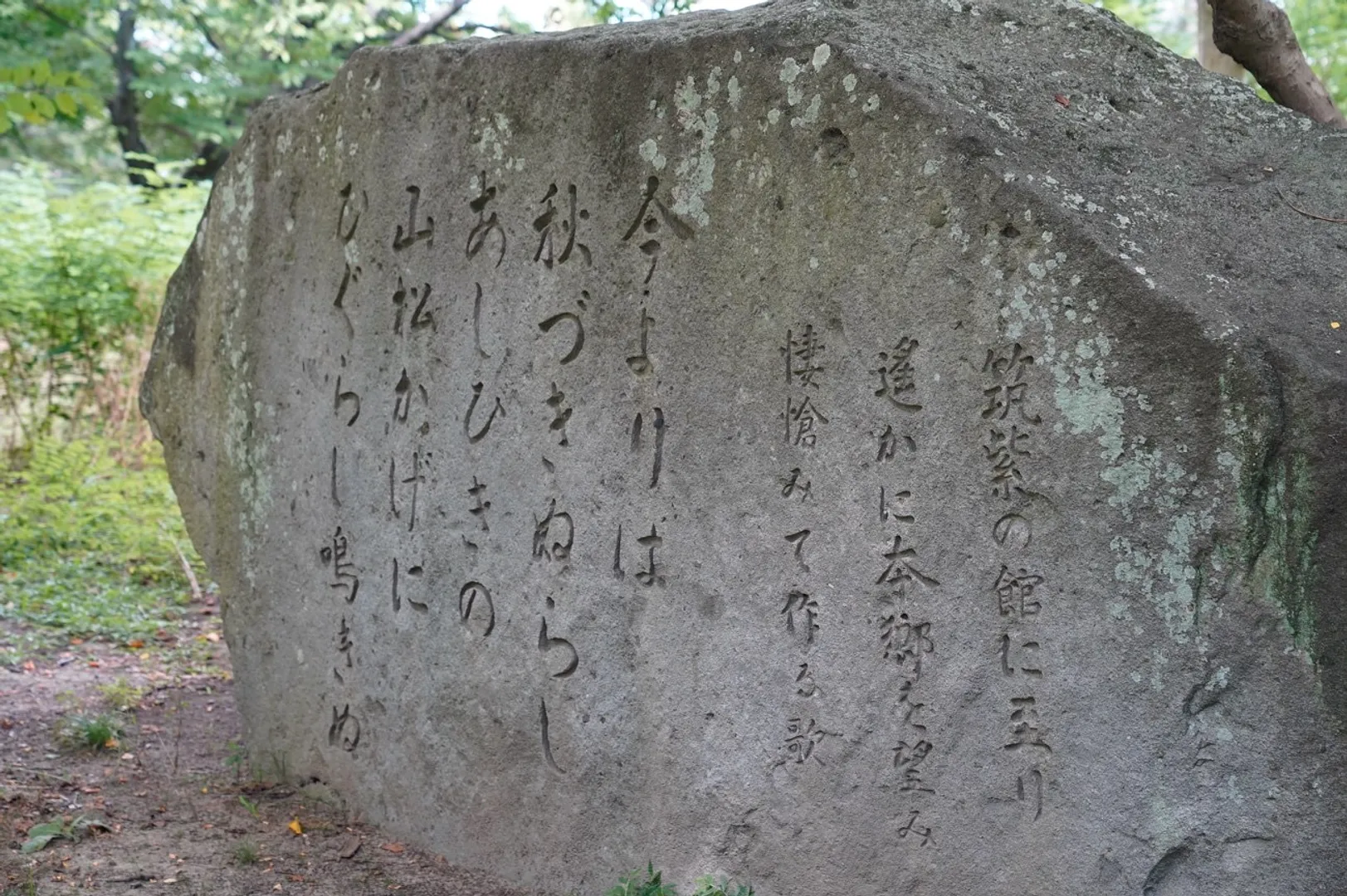

筑紫館(のちの鴻臚館)や海辺で遣新羅使の一行が詠んだ6首を考察しました。

「志賀」「志賀の浦に」

=志賀島が見える

「山松かげにひぐらし」

=蝉が鳴く山で松が生えている=筑紫館の付近にはひぐらしが鳴く山松が生えている

「荒津の崎に」

=荒津の岬(現在の西公園の先)が見える

中山博士は以上の見解から志賀島や荒津岬が眺望できる立地を想定し、福岡城のあった丘陵地に注目しました。しかし、当時の城内は、陸軍基地であったため、自由に立ち入ることはできませんでした。そこで市民に開放されるドンタクの2日間に福岡城内で調査を行い、古代の瓦を採集。

「鴻臚館は旧福岡城内にあった」という結論に至ります。

鴻臚館の発掘調査へ

戦後、中山博士が推定した鴻臚館跡地は、陸上競技場や平和台球場の建設が行われ、遺跡消滅の危機に瀕してしまいます。

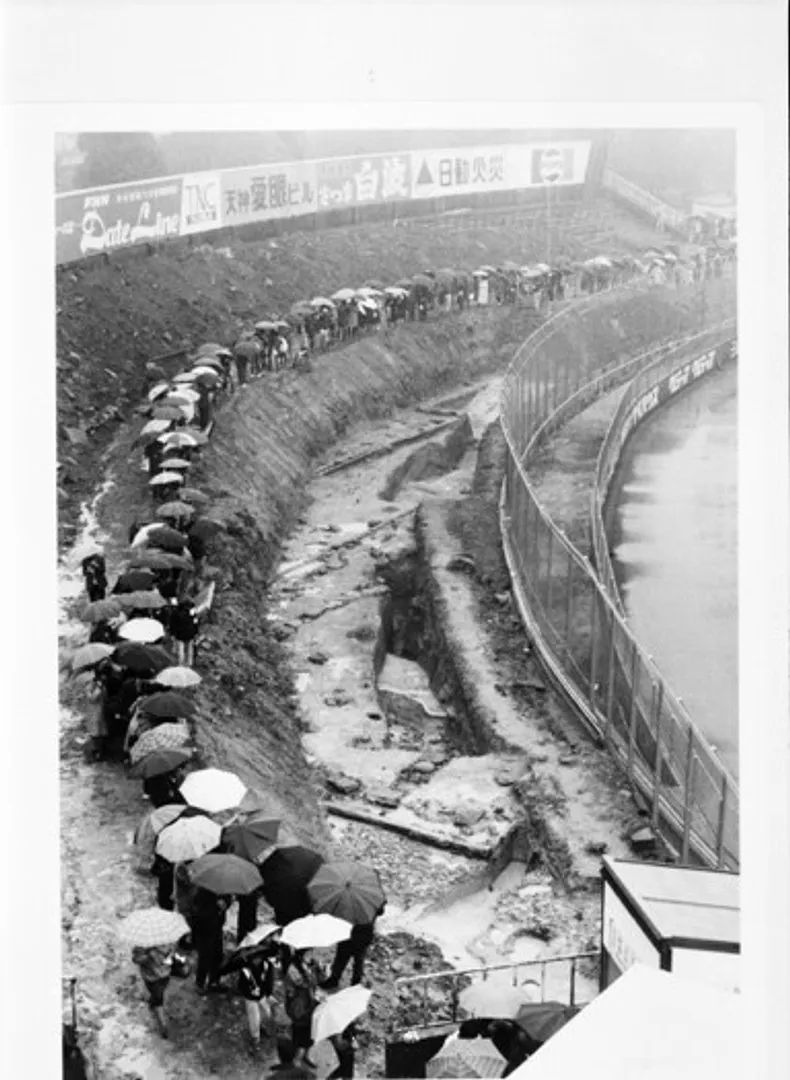

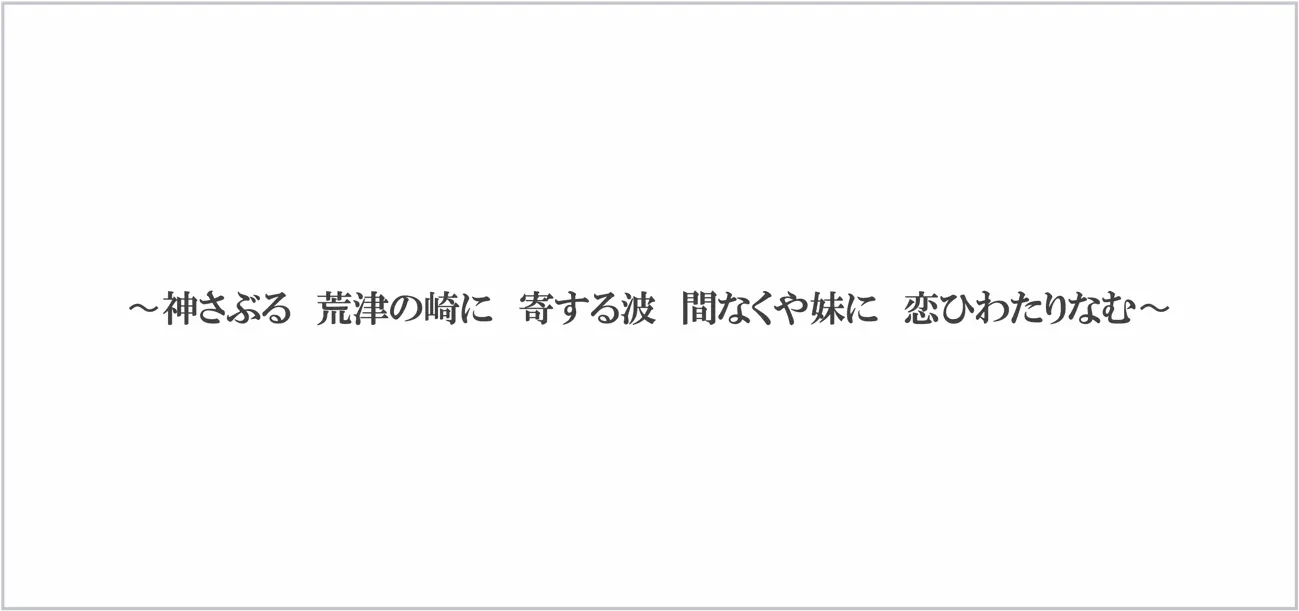

しかし、1987年、平和台球場外野席の発掘調査により鴻臚館の遺構が発見され、中山博士の説が裏付けされました。幻とされてきた鴻臚館が、その姿をあらわした瞬間でした。この発見はマスコミでも大きく取り上げられ「鴻臚館ブーム」が起きたほどでした。

1000年の時を超え、古代社会の解明のために徹底した現地踏査・表面採集を続けた中山博士、そしてその想いを引き継いだ考古学者たちによる発見。まさに歴史ロマンと言えるでしょう。

1987年調査時の現地説明会 1987年調査時の現地説明会 |

発掘された鴻臚館北館 発掘された鴻臚館北館 |

鴻臚館にもたらされた品々

舞鶴公園内にある鴻臚館跡展示館にはさまざまな出土品が展示されています。ここではその一部をご紹介します。

8世紀~11世紀の中国(唐や五代)などから様々な陶磁器がもたらされました。

唐では多くの白磁が作られ、各地に輸出されていました。

輸入された後、火災などで商品価値がなくなり、捨てられた陶磁器も見つかっています。

朝鮮半島やイスラム圏からもたらされた陶器。広域な交流の様子がうかがえます。

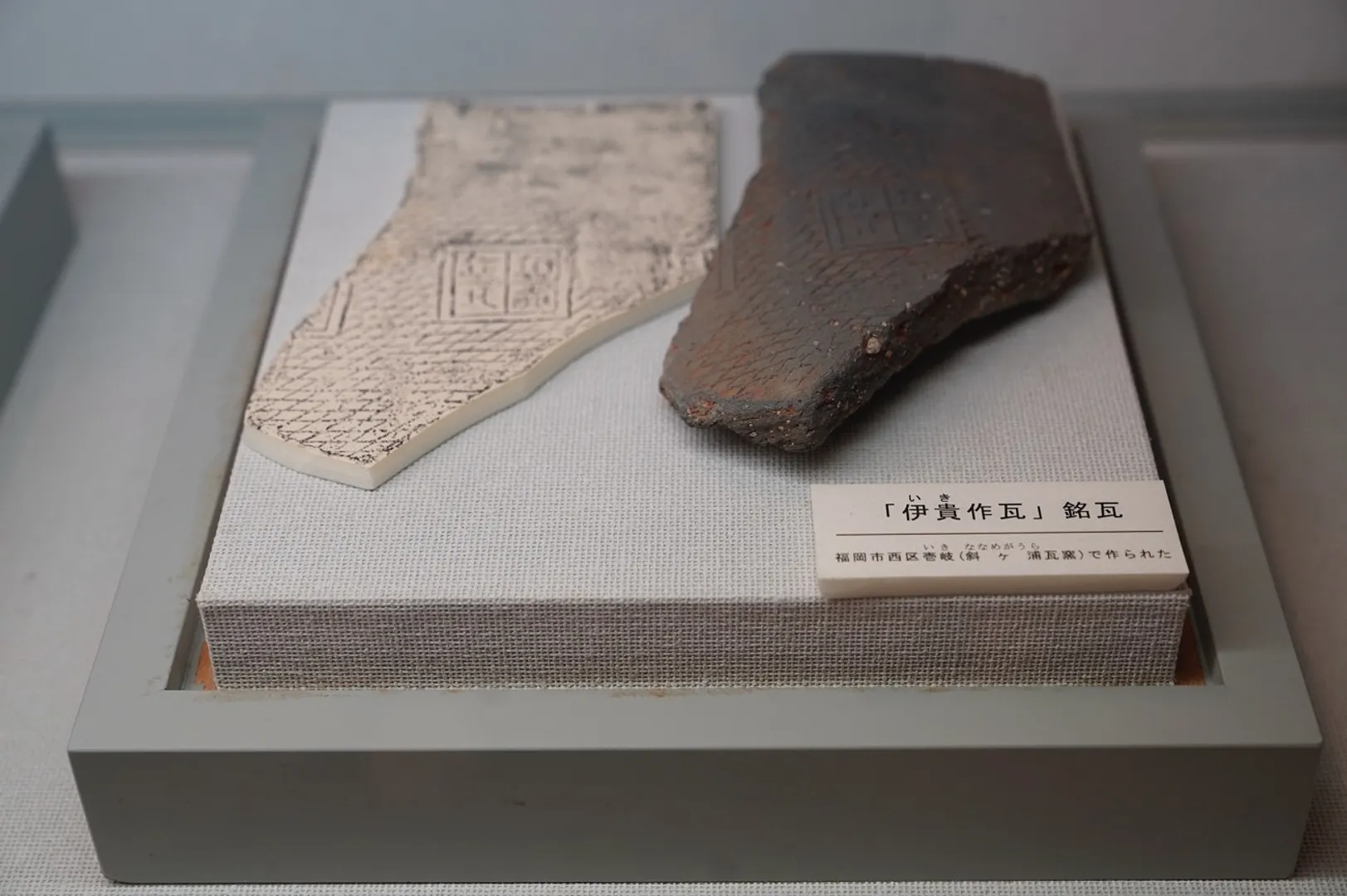

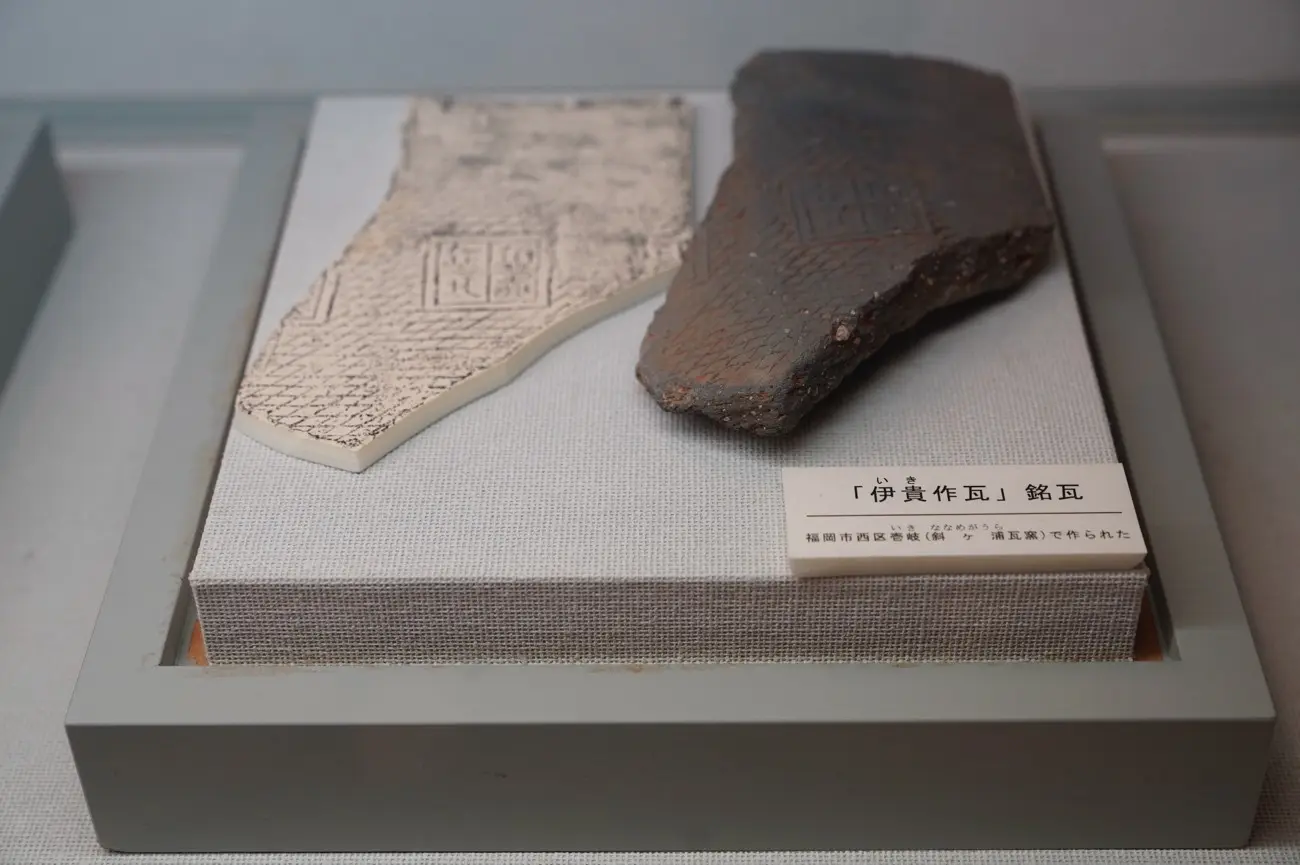

鴻臚館に葺かれていた瓦の一部は、福岡市西区にあった窯で作られていたようです。

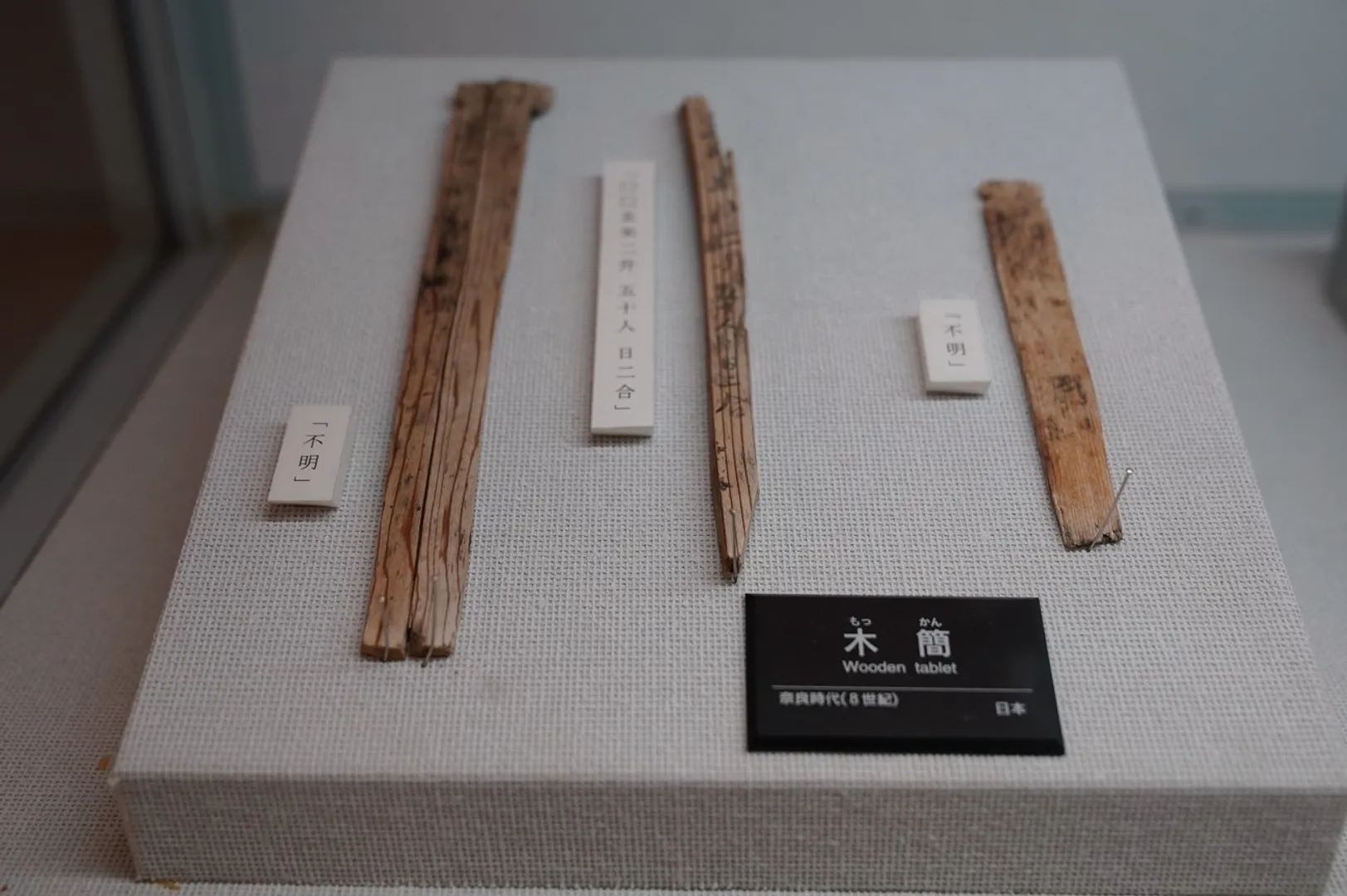

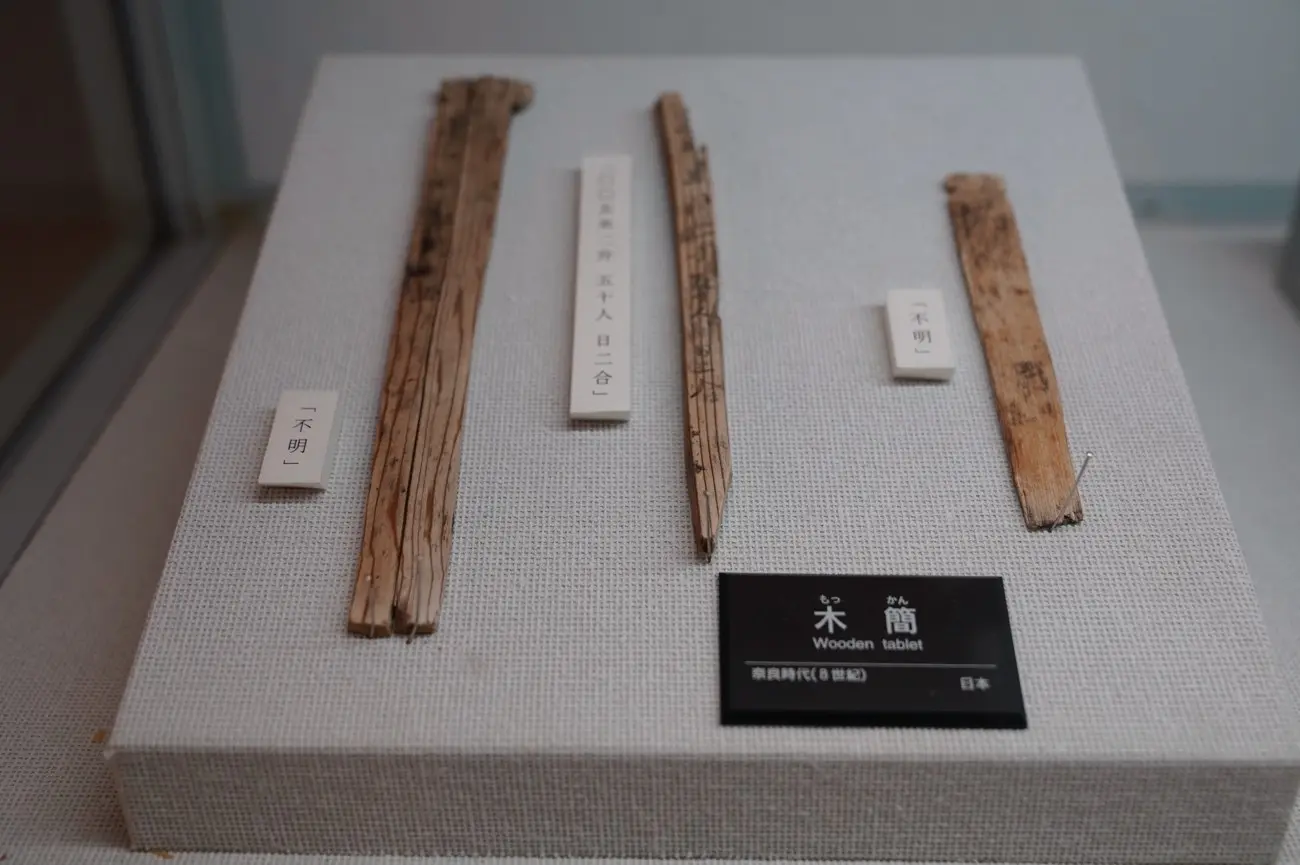

荷札などに使われた木簡からは、九州各地や瀬戸内地方から食料の供給があったことがわかりました。

いかがでしょうか。古代の国際交流の中心地であった鴻臚館跡からは、中国の陶磁器をはじめ、朝鮮半島の新羅・高麗時代の陶器、さらには西アジアのイスラム圏の陶器やペルシャ地域のガラス製品なども出土しました。

これらの出土品は、当時の鴻臚館がシルクロードなど東アジアから西アジアまでの広範囲な交易ネットワークの一端を担っていたことを示しています。

遣唐使も滞在した鴻臚館

左:円仁(福岡市博物館所蔵) 右:空海(出典:国立文化財機構所蔵品統合検索システム)

左:円仁(福岡市博物館所蔵) 右:空海(出典:国立文化財機構所蔵品統合検索システム)

鴻臚館は迎賓館であるとともに、命懸けの航海に挑む遣唐使や遣新羅使のための宿泊場所でもありました。吉備真備(きびのまきび)、最澄、空海、円仁などの留学生・留学僧もここに滞在しました。

彼らは帰国後、仏教や、医学、建築、工芸、書道などの先進的な知識や技術を伝えました。

遣唐使の歴史は、630年8月の犬上御田鋤(いぬかみのみたすき)らの派遣から始まり、200年以上続きました。この間、20回の派遣が計画され、実際に15回実行されました。

東シナ海の横断は非常に危険を伴い、8回もの遭難事例が記録されています。遣唐使の任務が生命の危険を顧みない、覚悟の要る壮大な航海・冒険であったことが窺えます。

歴史が詰まった鴻臚館展示館へぜひ!

鴻臚館展示館では、出土品のほか、発掘されたままの遺構や復元建物も見ることができます。また、展示館の前にある、鴻臚館広場には、発掘調査からわかった建物の大きさや、当時のトイレの大きさを実感していただける表示もあります。舞鶴公園は、福岡城だけでなく、飛鳥時代から平安時代の古代の歴史も体験できるスポットです。お出かけの際は、ぜひ一度のぞいてみてください。

⇩ふくおか歴史文化遺産ウィークの詳細はこちらから⇩

このページを見ている人はこちらのページも見ています

pr