渡唐口跡・鏡天満宮

博多は、古くから海外との貿易を行い繁栄してきた商人の町。中世の博多は、今よりずっと海が内陸に入り込み、大きな船が接岸できた。

渡唐口には、大陸と行き来した船が接岸し、貿易で財を成し得た商人・博多豪商が生まれ、博多の街を闊歩していた。遣唐使もここから旅立った。

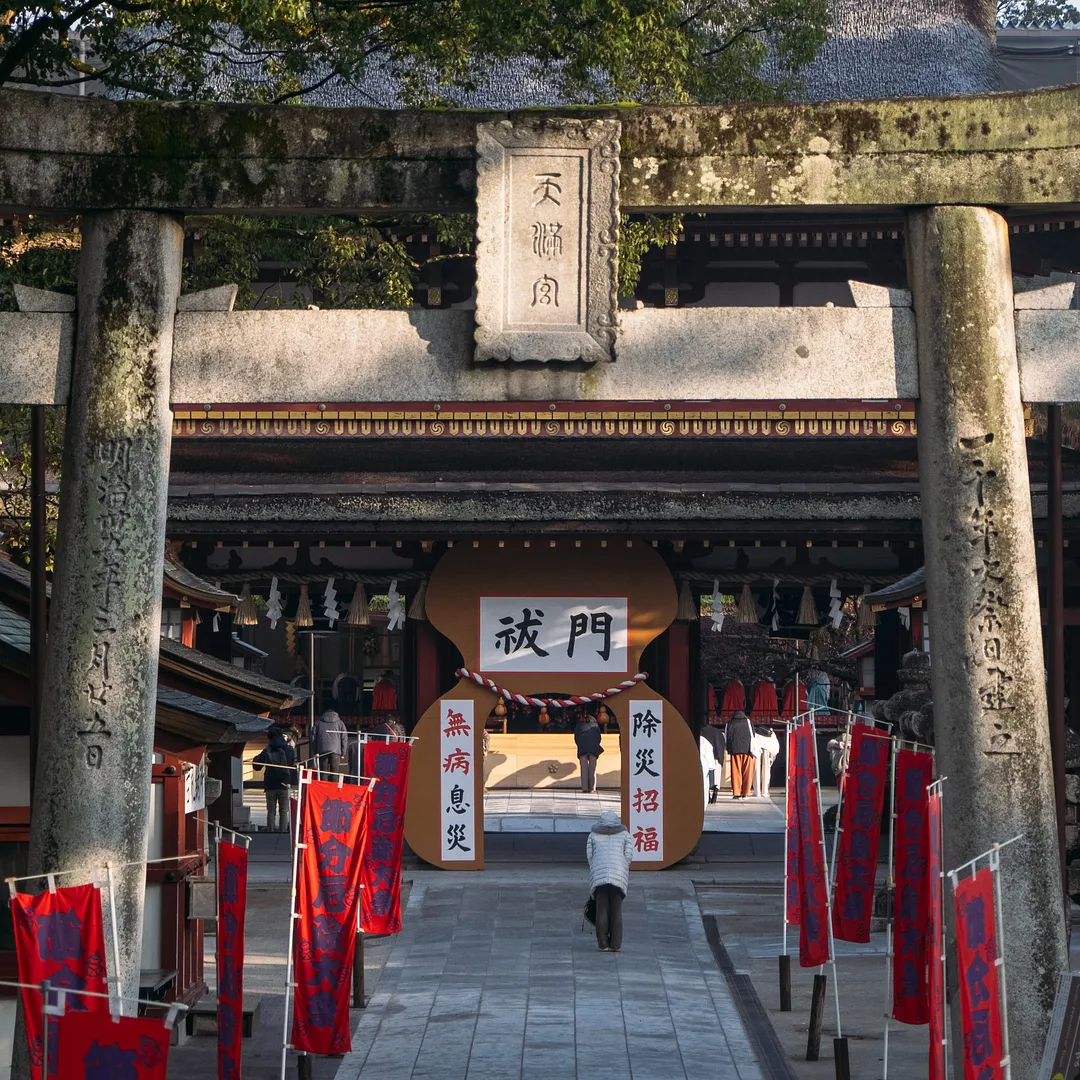

また、鏡天満宮は、延喜元年(九〇一年)讒言によって太宰府の権帥に左遷配所された菅原道真公が、 博多に上陸した際の御休息の時、「海路の疲れにおやつれ給ひし御相顔を鏡に映して御覧になった」と伝えられる鏡をお祀りする神社である。

基本情報

住所

アクセス

地下鉄「中洲川端駅」下車すぐ

西鉄バス「川端町・博多座前」下車すぐ

マップ

近くのイベント

六角精児の吞み鉄本線・日本旅 スペシャルライブ&トーク【福岡市民ホール】2026年 ~六角精児バンドの生演奏と、スペシャルゲストの壇蜜と共に振り返る旅の名場面や制作秘話。

六角精児の吞み鉄本線・日本旅 スペシャルライブ&トーク【福岡市民ホール】2026年 ~六角精児バンドの生演奏と、スペシャルゲストの壇蜜と共に振り返る旅の名場面や制作秘話。

2026年3月19日(木曜日)開場:17時30分/開演:18時30分

予約必要(当日以前に締切)

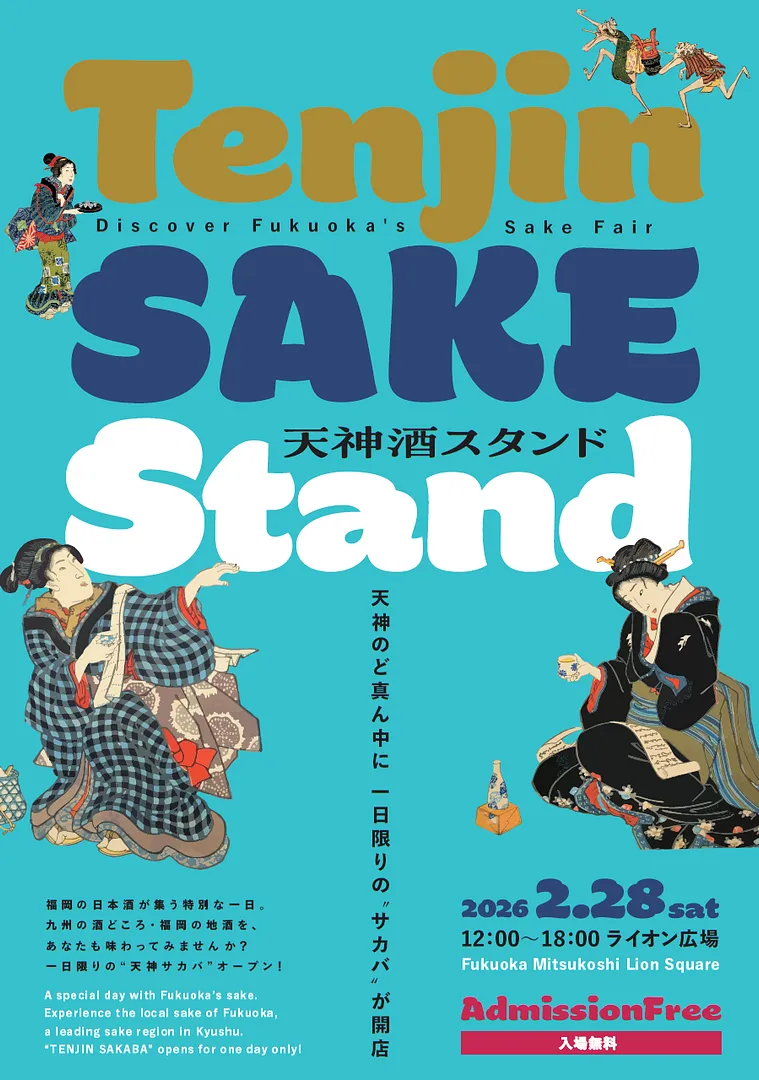

Discover Fukuoka‘s Sake Fair 天神酒スタンド【福岡三越ライオン広場】2026年 ~天神のど真ん中に一日限りの“サカバ”が開店!

Discover Fukuoka‘s Sake Fair 天神酒スタンド【福岡三越ライオン広場】2026年 ~天神のど真ん中に一日限りの“サカバ”が開店!

2026年2月28日(土曜日)12時~18時

予約不要

かき小屋 in ベイサイド 2025年‐2026年【ベイサイドプレイス博多】天神・博多からもすぐの港に牡蠣を食べに行こう!

かき小屋 in ベイサイド 2025年‐2026年【ベイサイドプレイス博多】天神・博多からもすぐの港に牡蠣を食べに行こう!

2025年10月31日(金曜日)~ 2026年3月1日(日曜日)※1月1日・1月2日は休業日11時~22時(ラストオーダー:21時30分)

予約不要

2026年3月5日(木曜日)~3月10日(火曜日)10時~18時(入館は17時30分まで)最終日は17時まで

予約不要

令和8年3月22日(日) ①10時~ ②14時~ 各回30分程度

予約不要

2026年2月21日(土曜日)~3月29日(日曜日)13時~18時(最終入場17時30分)定休日:火曜日・水曜日(祝日は開催)

予約不要

よしもと錯覚研究所 ~笑顔でダマされてください!~【福岡市科学館】2026年

よしもと錯覚研究所 ~笑顔でダマされてください!~【福岡市科学館】2026年

2026年3月21日(土曜日)~2026年5月17日(日曜日)9時30分~18時(最終入場は閉場の30分前まで)※5月2日、5月6日は19時閉場※休館日:3月24日(火曜日)、4月7日(火曜日)、4月14日(火曜日)、4月21日(火曜日)、4月28日(火曜日)、5月12日(火曜日)

予約不要

第15回 さくら薬局みずほPayPayドームリレーマラソン 2026【みずほPayPayドーム福岡】 ~今年は新種目や特別企画の新プランも登場!晴れたら「ルーフオープン」も実施予定!

第15回 さくら薬局みずほPayPayドームリレーマラソン 2026【みずほPayPayドーム福岡】 ~今年は新種目や特別企画の新プランも登場!晴れたら「ルーフオープン」も実施予定!

開催日:2026年5月16日(土曜日)※種目によってスタート時間が異なります。※開催当日のスケジュール等詳細については大会公式サイトをご覧ください。※エントリー好評受付中 申込締切日:最長2026年4月21日(火曜日)※参加申込窓口により異なります。

予約必要(当日以前に締切)

福マルシェ@アイランドシティ【照葉積水ハウスアリーナ東側会場(東区香椎照葉)】2026年3月 ~春の東区開催!芝生で楽しむ週末ピクニック!

福マルシェ@アイランドシティ【照葉積水ハウスアリーナ東側会場(東区香椎照葉)】2026年3月 ~春の東区開催!芝生で楽しむ週末ピクニック!

2026年3月8日(日曜日)10時~14時30分

予約不要

節分厄除祈願大祭【太宰府天満宮】2026年~学問・文化芸術の神様として崇敬される太宰府天満宮の節分祭と豆まき神事。

節分厄除祈願大祭【太宰府天満宮】2026年~学問・文化芸術の神様として崇敬される太宰府天満宮の節分祭と豆まき神事。

節分厄除祈願大祭:2026年2月3日(火曜日)10時30分豆まき神事:2026年2月3日(火曜日)11時頃、14時頃大祭期間中の厄除祈願:2026年1月26日(月曜日)~2月28日(土曜日) ※厄除祈願 受付 8時45分頃~18時頃

予約不要

近くのおすすめスポット

.jpg)

このページを見ている人はこちらのページも見ています

pr